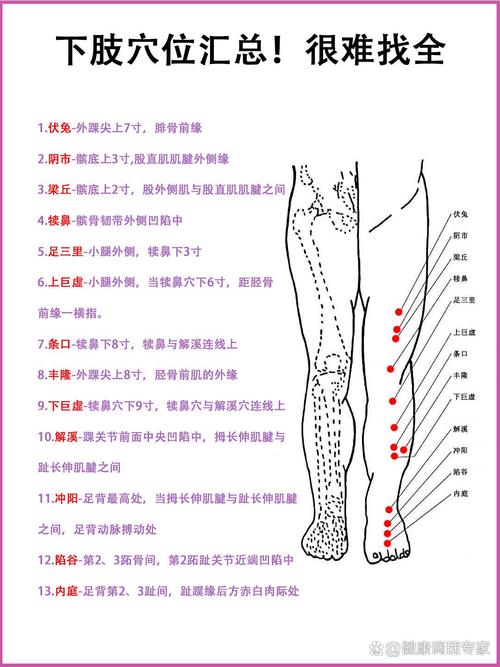

下肢穴位是人体穴位的重要组成部分,分布在下肢的各个部位。这些穴位与身体的多个器官和功能密切相关,通过按摩、针灸等方式刺激这些穴位,可以调节身体机能,缓解不适。

以下是一些常见的下肢穴位及其功能:

1. 足三里(ST36):位于小腿前外侧,当膝盖髌骨外侧凹陷处向下约四横指处。足三里是调理脾胃、补中益气、强壮身体的要穴,常用于治疗消化系统疾病、疲劳、虚劳等。

2. 阳陵泉(GB34):位于小腿外侧,当膝盖髌骨外侧凹陷处向下约一横指处。阳陵泉是疏肝利胆、通络止痛的穴位,常用于治疗胆绞痛、坐骨神经痛、膝关节痛等。

3. 阴陵泉(SP9):位于小腿内侧,当膝盖髌骨内侧凹陷处向上约一横指处。阴陵泉是健脾利湿、调经止痛的穴位,常用于治疗消化系统疾病、泌尿系统疾病、月经不调等。

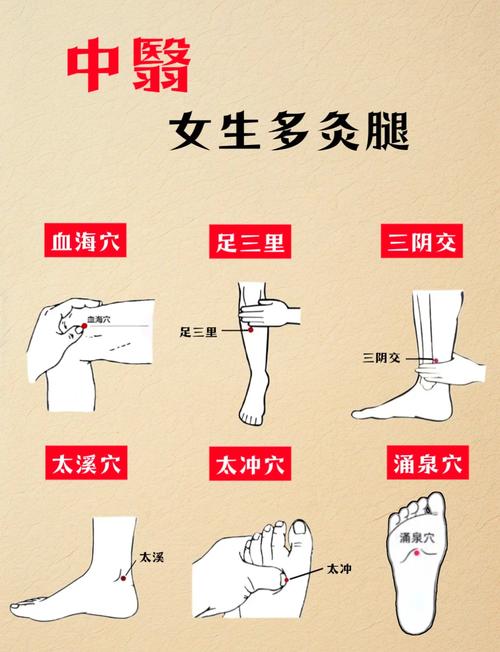

4. 三阴交(SP6):位于小腿内侧,当膝盖髌骨内侧凹陷处向上约四横指处。三阴交是调和肝脾肾、调理气血的穴位,常用于治疗月经不调、失眠、消化系统疾病等。

5. 太冲(LR3):位于足背,当第一、二跖骨结合部前方凹陷处。太冲是疏肝解郁、清肝明目的穴位,常用于治疗头痛、目赤、月经不调等。

6. 太溪(KI3):位于足内侧,当内踝与跟腱之间的凹陷处。太溪是滋阴补肾、调理冲任的穴位,常用于治疗肾虚、月经不调、腰膝酸软等。

7. 涌泉(KI1):位于足底,当足前部凹陷处,第二、三趾趾缝纹头端与足跟连线的前1/3处。涌泉是滋阴降火、安神定志的穴位,常用于治疗失眠、高血压、头痛等。

8. 丰隆(ST40):位于小腿前外侧,当膝盖髌骨外侧凹陷处向下约八横指处。丰隆是化痰止咳、通络止痛的穴位,常用于治疗咳嗽、哮喘、头痛等。

9. 解溪(ST41):位于足背,当踝关节前方凹陷处。解溪是通经活络、清热解毒的穴位,常用于治疗踝关节痛、下肢痿痹、足部感染等。

10. 侠溪(GB43):位于足背,当第四、五趾间缝纹头端与足跟连线的中点处。侠溪是清热解毒、疏肝利胆的穴位,常用于治疗目赤、耳聋、头痛等。

以上是一些常见的下肢穴位及其功能,通过按摩、针灸等方式刺激这些穴位,可以起到调理身体、缓解不适的作用。需要注意的是,按摩、针灸等操作应由专业人士进行,以免造成不必要的伤害。

下肢穴位概述

下肢穴位在中医理论中占据着重要的地位,它们不仅能够反映人体的健康状况,还能通过针灸、艾灸和按摩等方式对多种疾病进行调治。以下将详细介绍一些常用的下肢穴位及其功效。

常用下肢穴位介绍

以下是一些常见的下肢穴位及其位置和功效:

| 穴位名称 | 位置 | 功效 |

|---|---|---|

| 梁丘穴 | 骸骨外 | 胃酸、胃部疼痛、乳腺炎、膝盖疼痛等 |

| 足三里 | 外膝眼下方的位置 | 便秘、高血压、腹泻、胃部疼痛、失眠等 |

| 上巨虚 | 足三里下方的位置 | 小腿酸痛、便秘、痢疾、腹泻等 |

| 丰隆穴 | 足三里下面大约五寸的位置 | 便秘、浮肿、头痛、下肢发麻和咽喉疼痛 |

| 三阴交 | 内踝的上方 | 脾胃虚弱、月经失调、肠鸣、消化不良、腹胀、腹泻等 |

| 解溪穴 | 足背和小腿的交汇之处 | 腹胀、头痛、下肢麻木、眩晕和关节疼痛 |

| 下巨虚 | 上巨虚的下方三寸处 | 大便脓血、下肢发麻、腹部疼痛、腰背部疼痛等 |

穴位功效详解

1. 梁丘穴:位于骸骨外,对于胃酸、胃部疼痛、乳腺炎、膝盖疼痛等多种疾病都有很好的治疗作用。

2. 足三里:位于外膝眼下方的位置,对于便秘、高血压、腹泻、胃部疼痛、失眠等疾病都有很好的治疗作用。患者还可将足三里与其他穴位一同用于治疗,这样就能有效的缓解更多的病症。

3. 上巨虚:位于足三里下方的位置,对于治疗小腿酸痛、便秘、痢疾、腹泻等多种疾病都有很好的效果。

4. 丰隆穴:位于足三里下面大约五寸的位置,如果患者使用这个穴位调理身体,就能达到缓解便秘、浮肿、头痛、下肢发麻和咽喉疼痛的目的。

5. 三阴交:位于内踝的上方,是几条经络的汇集之处。如果患者使用这个穴位调理身体,就能调理脾胃虚弱、月经失调、肠鸣、消化不良、腹胀、腹泻、小便不利、脚气、湿疹、水肿、荨麻疹等多种病症。

6. 解溪穴:位于人体的足背和小腿的交汇之处。如果患者使用这个穴位调理身体,就能达到调治腹胀、头痛、下肢麻木、眩晕和关节疼痛的效果。

7. 下巨虚:位于上巨虚的下方三寸处,对于调理大便脓血、下肢发麻、腹部疼痛、腰背部疼痛等病症有很好的效果。

穴位应用注意事项

在使用下肢穴位进行调理时,需要注意以下几点:

1. 在进行穴位按摩或针灸时,应选择专业人员进行操作,以免造成不必要的伤害。

2. 在进行穴位调理时,应根据个人体质和病情选择合适的穴位和治疗方法。

3. 在进行穴位调理期间,应注意饮食和作息,保持良好的生活习惯。

以上就是黄楼生活网小编为大家分享的下肢穴位,下肢穴位概述「已解决」,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注黄楼生活网!

站长不易,多多少少是点心意